Attac Wiesbaden Veranstaltungen 2025

"In Zukunft anders" Vortrag von Jürgen Drieschmanns

In Zukunft anders

Vortrag von Jürgen Drieschmanns

am 8.10.2025 um 19 Uhr im Hilde-Müller-Haus, Wallufer Platz

Wie sieht eine Welt aus, die allen acht Milliarden Menschen eine lebenswerte Zukunft bietet? In über 40 Jahren Politik- und Ethikunterricht hat Jürgen Drieschmanns dazu ungezählte Informations- und Arbeitsblätter erstellt, Diskussionen geführt und externen Referent*innen zugehört. In diesem Buch stellt er die gesammelten Einsichten und Erfahrungen vor, die Wege zu einer gerechteren und zukunftsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen: praktisch, hoffnungsvoll, ohne erhobenen Zeigefinger und in die persönliche Geschichte des Autors eingebunden.

Eintritt frei

"Tax me if You can" Gibt es ein gerechtes Steuersystem? VHS-Vorträge Vorträge von Jürgen Drieschmanns und Julia Jirmann

Die Volkshochschule Wiesbaden bietet an: Vortragsreihe

"Tax me, if you can" Gibt es ein gerechtes Steuersystem?

Gibt es ein gerechtes Steuersystem? Diese Frage steht im Mittelpunkt des

Kurses von Jürgen Drieschmanns, der unterschiedliche Steuerkonzepte auf

den Prüfstand stellt. Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden Kriterien

wie die sichere Staatsfinanzierung, die Leistungsfähigkeit der

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowie die gesellschaftliche Ausrichtung

von Steuern diskutiert und analysiert.

Ein besonderes Highlight erwartet die Teilnehmenden am zweiten

Kursabend: Julia Jirmann, Mitglied der Leitung des Berliner Netzwerks

Steuergerechtigkeit, wird die Veranstaltung mit ihrem Fachwissen

bereichern. Die Steuerexpertin war unter anderem als Gesprächspartnerin

beim Theaterstück „Tax me if you can“ in Wiesbaden aktiv und ist bundesweit

gefragte Referentin zu Fragen der Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit.“

Dieser Kurs ist für Erwachsene ab 18 Jahren freigegeben.

Kursnummer F11730 Anmeldung unter anmeldung@vhs-wiesbaden.de

Beginn Mo., 08.09.2025, um 18:00 Uhr

Ende Mo., 22.09.2025, 19:30 Uhr

Dauer 3 Termine

Kursort Villa Schnitzler, Biebricher Allee 42, 65187 Wiesbaden

Kursleitung Jürgen Drieschmanns

Kursgebühren 39,00 €

Kurstermine

1 Montag • 08.09.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr

2 Montag • 15.09.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr

3 Montag • 22.09.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr

Steuergerechtigkeit Interview mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit

Für attac wiesbaden führte Jürgen Drieschmanns (Autor von „In Zukunft anders“) am 16.9.25 mit Christoph Trautvetter ein Interview über Steuergerechtigkeit. Trautvetter ist Koordinator im Netzwerk Steuergerechtigkeit. Beim Interview wurde Drieschmanns unterstützt von den Wiesbadener attac-Mitgliedern Elke Ebeling und Rosa Frühwacht.

Was führte zur Gründung des Netzwerkes Steuergerechtigkeit?

Das Netzwerk Steuergerechtigkeit wurde schon vor mehr als 20 Jahren gegründet damals zusammen mit attac und entwicklungspolitischen Organisationen. Das war eine Zeit, als viele Menschen wegen der Finanztransaktionssteuer auf die Straße gegangen sind und Gewinnverschiebungen von großen Konzernen zu einem wichtigen Thema wurde. Bis vor 10 Jahren war das Netzwerk ein loser Zusammenschluss dieser verschiedenen Organisationen. Seitdem haben wir ein professionelles Sekretariat eingerichtet und uns zusätzlich mit den Gerechtigkeitslücken im deutschen Steuersystem - z.B. bei der Besteuerung großer Vermögen – beschäftigt.

Wie finanziert ihr euch?

In den ersten Jahren nach der Gründunghatte das Netzwerk kein eigenes Budget, sondern hat von der freiwilligen ehrenamtlichen Mitarbeit der Mitglieder gelebt. Jetzt haben wir ein Budget aus dem wir das professionelle Sekretariat mit drei Leuten finanzieren können. Es wird ungefähr zur Hälfte aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen getragen und zur anderen Hälfte aus Projektgeldern.

Gibt es denn für das Netzwerk ein generelles Gerechtigkeitsideal?

Wir fordern in unserer Satzung ein gerechtes, solidarisches und ökologisches Steuersystem aber wir haben kein ausformuliertes Gerechtigkeitsideal. Das klingt auf den ersten Blick widersprüchlich, aber wir teilen ein paar grundsätzliche Gerechtigkeitsvorstellungen, zum Beispiel dass in einer reichen Welt niemand unter Hunger und Armut leiden sollte und dass starke Schultern mehr tragen sollten. Diese grundlegenden Gerechtigkeitsvorstellungen werden aktuell durch das Wirtschafts-, Finanz und Steuersystem verletzt. Bevor wir über Ideale sprechen sollten wir erstmal diese Gerechtigkeitslücken beseitigen.

Welche Gerechtigkeitslücken habt ihr denn konkret im Deutschen Steuerrecht erkannt?

Wir veröffentlichen in unserem Jahrbuch Steuergerechtigkeit und parallel online zu unserem Jahrbuch eine Liste mit circa 40 Gerechtigkeitslücken im Steuersystem, von kleinen technischen Problemen bis hin zu großen Fragen. Die aus meiner Sicht größte Ungerechtigkeit geht auf eine grundlegende Frage zurück: In den letzten 30 Jahren hat die Politik entschieden, Vermögensanhäufung steuerlich zu privilegieren. 1996 zahlten Milliardäre wie die BMW Erb*innen Stefan Quandt und Susanne Klatten, mehr als60 Prozent Steuern auf ihre Vermögenerträge, heute sind es nur noch 30 Prozent. Zuerst Union und FDP und danach auch SPD und Grüne haben dann die Steuern für Vermögen und angehäufte Unternehmensgewinne in mehreren Schritten gesenkt. Ihr Begründung war, dass die Milliardäre für Arbeitsplätze und Investitionen sorgen. Deswegen ist Deutschland mittlerweile ein Niedrigsteuerland für Menschen, die ihr Vermögen für sich arbeiten lassen und immer mehr Vermögen anhäufen. Menschen, die für ihr Geld arbeiten, zahlen dagegen hohe Steuern und Abgaben.

Du hast den Bürgerrat „Gerechte Steuern“ betreut der sich durch eine intensive Debatte einem gerechten System nähern sollte. Kann denn dadurch Politik beeinflusst werden?

Wir haben sowohl eine Online-Bürgerbeteiligung gemacht als auch mit 40 zufällig ausgewählten Menschensechs Tage lang in Erfurt persönlich diskutiert über Fragen von Steuergerechtigkeit und Haushalt. Ich kann zunächst mal sagen, dass es großartig funktioniert hat und es sich lohnt mit Menschen über Geld zu sprechen. Die Menschen sind haben ihre Wochenenden und Feiertage geopfert und sind alle die gesamten sechs Tage dabei geblieben. Es waren 40 ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Im persönlichen Gespräch haben sie es trotzdem geschafft, die Unterschiede hinter sich zu lassen, Gemeinsamkeiten zu finden und sich am Ende auf Kompromisse zu einigen, die mit großer Mehrheit angenommen wurden - zum Beispiel auch bei der Erbschaftssteuer.

Da waren die Teilnehmenden der Debatte am Anfang ähnlich skeptisch, wie die Gesamtbevölkerung. In einer aktuellen Umfrage vom September 2025 sprachen sich nur 51 Prozent der Menschen für eine höhere Besteuerung von großen Erbschaften aus. Die Teilnehmenden der Debatte haben sich auf eine höhere Steuer für große Erbschaften und großzügige Stundungsmöglichkeiten geeinigt mit dem am Ende mehr als 90 Prozent der Teilnehmenden einverstanden waren. Mit der Stundungsmöglichkeit adressieren sie die Sorge darum, dass eine Steuer Arbeitsplätze gefährden könnte. Dieser Kompromiss hat eine große Chance auch in der breiten Gesellschaft anschlussfähig zu sein.

Mich hat persönlich tief beeindruckt wie gut Demokratie funktionieren kann, wenn Menschen sich nicht in den sozialen Medien gegenseitig anschreien sondern in einen Raum sitzen, wo sie schnell merken, wie viel sie eigentlich gemeinsam haben. Ob das jetzt tatsächlich die Politik beeinflusst und die politischen Entscheidungen besser macht, ob es gelingen kann diese Erfahrung in die Politik zu tragen, ist eine schwere Frage. Wir werden es mit dieser einen Veranstaltung nicht schaffen die politische Kultur in diesem Land zu ändern und eine so große Streitfrage wie die Erbschaftsteuer in so einem kleinen zu lösen. Trotzdem hoffe ich, dass wir auch mit der Botschaft der Menschen die sich da engagiert haben und weiterhin engagieren in der kommenden politischen Debatte zur Erbschaftsteuer einen Kompromiss finden.

Zum Hintergrund: Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2014 geurteilt, dass die Ausnahmen für sehr große Erbschaften den Gleichheitsgrundsatz verletzen. Die 2016 beschlossene Reform hat zwar die alten Ausnahmen beschränkt, gleichzeitig aber ein neues Schlupfloch geschaffen – die Verschonungsbedarfsprüfung. Sie sorgt dafür, dass sehr große Vermögen faktisch weiter weitgehend steuerfrei übertragen werden.

Wenn man mit Menschen über eine Erbschaftssteuer spricht kommt immer wieder das Argument, dass man nicht einsieht auf das Haus von der Oma oder der Eltern Erbschaftssteuer zu zahlen. Wie kann man vermitteln, dass das nicht damit gemeint ist sondern dass man an die große Erbschaften will.

Das ist uns, glaube ich, bei der Bürgerdebatte gelungen. Dort gab es Input von Expert*innen und auch betroffenen Unternehmern und Erben – und zwar immer ausgeglichen von „beiden“ Seiten. Die Teilnehmenden hatten Zeit sich zu informieren und haben sechs Tage lang diskutiert. Dann spielen Mythen wie der von „Omas Häuschen“ eine viel kleinere Rolle. Das ist der große Vorteil im Vergleich zur Volksabstimmung.

Zur inhaltlichen Frage: In Deutschland gibt es extrem großzügige Freibeträge. Das Familienheim, in dem die Erben wohnen, kann steuerfrei übertragen werden. Zusätzlich kann jedes Elternteil jedem Kind alle 10 Jahre noch mal 400.000 Euro schenken und die Oma zusätzlich noch 100.000 Euro. Man kann also mehrere Millionen Euro steuerfrei übertragen. In der Presse gibt es dagegen immer mal wieder Beispiel, wo die entfernte Cousine ein riesig großes Anwesen am Starnberger See geerbt hat und Steuern zahlen muss, weil sie als Freundin oder Cousine sehr viel geringere Freibeträge hat und weil das Anwesen am Starnberger See viel zu groß ist und noch zwei Mietwohnungen hat. So hält sich der Mythos hartnäckig.

Wer ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen in bester Lage in Wiesbaden erbt zahlt derzeit Steuern, ungefähr so viel, wie eine der zehn Wohnungen wert ist. Derjenige, der nicht geerbt hat und trotzdem Eigentum erwerben will, zahlt also für eine Wohnung den gleichen Preis, wie der Erbe, der zehn Wohnungen bekommt. Der Erbe hat neun Mieter, die ihm helfen die Steuer zu zahlen, der Nicht-Erbe muss den Kredit für die Wohnung dagegen alleine abarbeiten. Ich denke das ist vom Erben nicht zu viel verlangt.

Die große Ungerechtigkeit ist aber, dass ein Erbe von 300 Wohnungen von der Steuer freigestellt ist, weil er ein „Wohnungsunternehmen“ erbt. Die Teilnehmenden der Bürgerdebatte haben sich entschieden, diese absurde Ausnahme abzuschaffen.

Wie ist der Einwand der Doppelbesteuerung zu bewerten. Erbschaften sind ja schon bei der Entstehung des Vermögens versteuert worden?

Das ist ein sehr beliebtes Argument gegen die Erbschaftssteuer. Huber Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern bezeichnet die Erbschaftssteuer aktuell sogar als leistungsfeindliche Steuer. Damit sagt er letztlich, weil mein Großvater so fleißig war und so viel geleistet hat, beanspruche ich heute, keine Steuern zu bezahlen. Die Vorstellung von Leistung dahinter meint nicht die eigene Leistung sondern die Leistung des Großvaters. Diese soll honoriert werden und über Generationen hinweg unangetastet bleiben. Das ist nicht meine Vorstellung von Leistung. Eltern sollten ihren Kindern etwas hinterlassen dürfen – dafür gibt es die großzügigen Freibeträge – aber das sollte Grenzen haben. Außerdem besteuern wir regelmäßig doppelt. Ich gehe arbeiten, ich zahle Einkommensteuer. Mit dem versteuerten Einkommen gehe ich in den Supermarkt und zahle noch mal Umsatzsteuer und ich investiere das Geld in Aktien und zahle auf die Erträge wieder Steuern. Das bei jedem neuen Vorgang neue Steuern erhoben werden, ist ganz normal, vor allem, wenn man aus der Perspektive der Erben darauf schaut.. Stellen Sie sich dazu zwei junge Menschen vor, die beide hart arbeiten. Der eine kann sich keine Wohnung leisten, weil er von seinem Einkommen nicht genug übrig hat um die hohen Preise zu zahlen, der andere erbt eine Wohnung oder anderes Vermögen und kann in der Stadt wohnen bleiben. Er hat aber nicht mehr geleistet, sondern einfach nur Glück gehabt. Das sei ihm gegönnt, aber wenn er zusätzlich noch neun Mietwohnungen erbt, kann er auch Steuern zahlen.

Kann man das vielleicht auch so begründen, dass beim Entstehen von Vermögen auch der Staat dafür etwas geleistet hat, da das Vermögens ja nicht auf einer einsamen Insel entstand sondern in einem bestehenden Staat mit all dem was dazugehört. Hat der Staat daraus nicht auch das Recht an der Übergabe des Vermögens teilzunehmen?

Ich glaube das ist eine Begründung für Steuern im Allgemeinen. Der Staat muss sich irgendwie finanzieren und der Staat bringt auch die entsprechenden Leistungen dafür. Er sorgt für die Sicherheit, er sorgt für die Bildung, für alle Infrastruktur die nötig ist Vermögen aufzubauen. Deswegen sind Steuern kein Raub sondern sie sind notwendig für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft. Die Frage ist viel mehr, woher sollen die Steuereinnahmen kommen. Wollen wir vor allem Arbeit besteuern - so wie wir es aktuell tun oder lieber leistungsloses Erbe. Am Ende sind alle Steuern irgendwie leistungsfeindlich, weil sie einen Teil der privaten Leistung für gesellschaftliche Zwecke verwenden, aber davon profitieren letztlich alle. Eine leistungsfreundlichere Steuer als die Erbschaftsteuer gibt es kaum. Wer sagt, die Erbschaftsteuer sei leistungsfeindlich, ist sehr nah bei der Aussage „alle Steuern sind Raub“.

Dein Beispiel mit der Benachteiligung für den, der nicht geerbt hat kann die politische Forderung nach einem Grunderbe für Alle stärken. Das müsste dann aus der Erbschaftssteuer der Reichen und vor allem der Überreichen gezahlt werden, damit jeder Mensch im Alter von zum Beispiel 18 Jahren ein Grunderbe bekommt, als kleine Starthilfe für sein Leben.

Das Grunderbe ist bei uns im Netzwerk umstritten, weil viele arme Menschen mit einer günstigen Sozialwohnung mehr anfangen können als mit 10.000 € Grunderbe. Mit der Gießkanne allen Menschen 10.000 € zu geben funktioniert nicht, wenn das Geld knapp ist. Piketty schlägt dagegen ein Grunderbe von 120.000 US-Dollar vor, dass über zusätzliche Steuern finanziert wird. Das ist ein großer Unterschied.

In Deutschland profitierten zuletzt 45 Menschen von der Verschonungsbedarfsprüfung im Erbschaftssteuergesetz und diese 45 Menschen haben in 2023 zusammen 12 Milliarden Euro geerbt und darauf knapp 1 Prozent Steuern gezahlt. Wenn diese 45 Menschen, so wie es das Gesetz eigentlich vorsieht, 30 Prozent Steuern zahlen würden, könnte jeder junge Mensch 4.000 Euro Grunderbe bekommen. Das zeigt vor allem, wie ungerecht Erbschaften aktuell verteilt sind.

Wenn man sich die heutige Politik der Bundesregierung ansieht, siehst du eine Chance, dass sich in der Richtung, die du beschrieben hast irgendetwas ändern kann? Ob vielleicht Jens Spahn, der ja diese Woche eine Erbschaftssteuererhöhung angesprochen hat, eine Tür aufgemacht hat für eine andere Politik?

Ja und nein! Zum einen hat die jetzige Bundesregierung das Kernproblem unseres Steuersystems größer gemacht. Sie hat mit dem Investitionsbooster im Prinzip die Politik der letzten 30 Jahre fortgesetzt. Der Steuersatz für Superreiche soll noch mal um fünf Prozentpunkte gesenkt werden. Diese Körperschaftssteuer ist für die Superreichen und ihr Unternehmensvermögen die relevanteste Steuer. Damit setzt sie, wie die Reformen der letzten 30 Jahre, auf die Hoffnung, dass so Arbeitsplätze und Investitionen entstehen – obwohl das bisher nicht geklappt hat. Mit der Entscheidung sinkt der Steuersatz für Milliardäre wie Stefan Quandt und Susanne Klatten von 30 Prozent weiter auf nur noch 25 Prozent. Das verschlimmert das Problem der Vermögensungleichheit, das Jens Spahn immerhin anerkennt, noch weiter.

Dafür hat Jens Spahn jetzt die Erbschaftssteuer als Korrekturmöglichkeit genannt. Das macht zumindest etwas Hoffnung. Die jetzige Bundesregierung muss sich mit der Erbschaftssteuer beschäftigen, da das Bundesverfassungsgericht hoffentlich sehr bald feststellt, dass die jetzige Regelung verfassungswidrig ist. Dass es ungerecht ist, dass 300 Wohnungen steuerfrei vererbt werden können, da sind sich die Experten und die Öffentlichkeit zum Glück weitgehend einig. Bleibt zu hoffen, dass der öffentliche Druck stark genug ist, damit eine Reform gegen den großen Widerstand der Lobbyverbände gelingt.

Vielen Dank, Christoph, das war immerhin am Ende unseres Gespräches ein kleiner positiver Lichtblick. Ich bedanke mich sehr für das Interview.

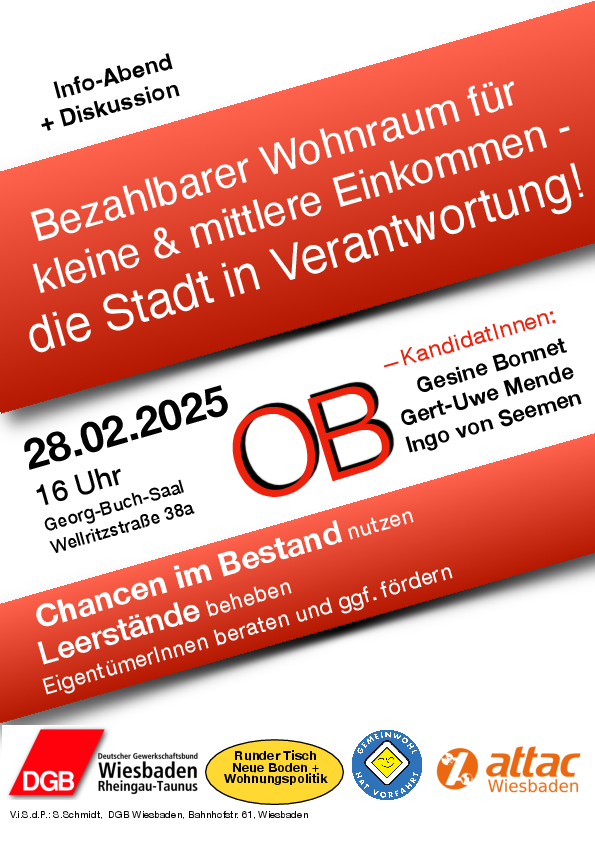

Bezahlbarer Wohnraum in Wiesbaden OB-Kandidaten zur OB-Wahl am 28.02.2025

Am 28.02.2025 ab 16 Uhr fndet im Georg-Buch-Saal (Wellritzstraße 38a) eine gemeinsame Podiumsdiskussion mit OB-Kandidaten statt. Es laden ein: DGB WI, Runder Tisch Neue Boden- und Wohnungspolitik, BI Gemeinwohl hat Vorfahrt und Attac Wiesbaden.

Wir sind die Brandmauer Demonstration Dernsches Gelände Wiesbaden 18 Uhr 31.01.2025

Wir sind die Brandmauer. Demonstration am 31.01.2025 auf dem Dernschen Gelände ab 18 Uhr gegen die Kumpanei von CDU und AFD. 6000 Leute kamen zum Protest.